Увидел новость, что некогда самый популярный мессенджер в нашей стране, так называемая «аська» (ICQ), — всё. Текущий владелец, компания «ВК» приняла решение о прекращении его работы.

Это, конечно, было неизбежно. На пике популярности пользоваться «Аськой» можно было только через так называемые «альтернативные клиенты», которые в разы были удобнее и интереснее оригинальных. Я пользовался «Мирандой» и постоянно рекламировал её среди своих друзей и знакомых. С альтернативными клиентами боролись, но безуспешно. А официальный клиент был медленный, неудобный, да ещё и содержал баннер в самом раздражающем месте.

Когда её купила «ВК» (тогда ещё «Мейл.ру»), «аська» уже стремительно теряла аудиторию и не видно было, что новый владелец знает что с этим делать. Тем более вокруг было много куда более достойных мессенджеров — появился тот же «Вотсапп», а через пару-тройку лет после покупки вышли «Телеграм» и «Скайп». Я, как и многие другие, тогда «Скайп» чаще использовал для текстовых чатов, а не чтобы звонить.

Первый свой номер я помню до сих пор — 24756390. Я его зарегистрировал довольно поздно, думаю в конце девяностых, когда учился в Университете.

Я тогда узнал об «аське» в каком-то текстовом веб-чате, который пытался взломать, у меня тогда спросили номер «аськи», а когда я сказал, что не знаю что это, довольно язвительно поинтересовались, «что это за хакер, да без аськи». Наверное тогда считалось, что любой айтишник должен знать что это. Пришлось разобраться и поставить.

В 2018 году я для интереса

попробовал залогиниться в свою «аську»

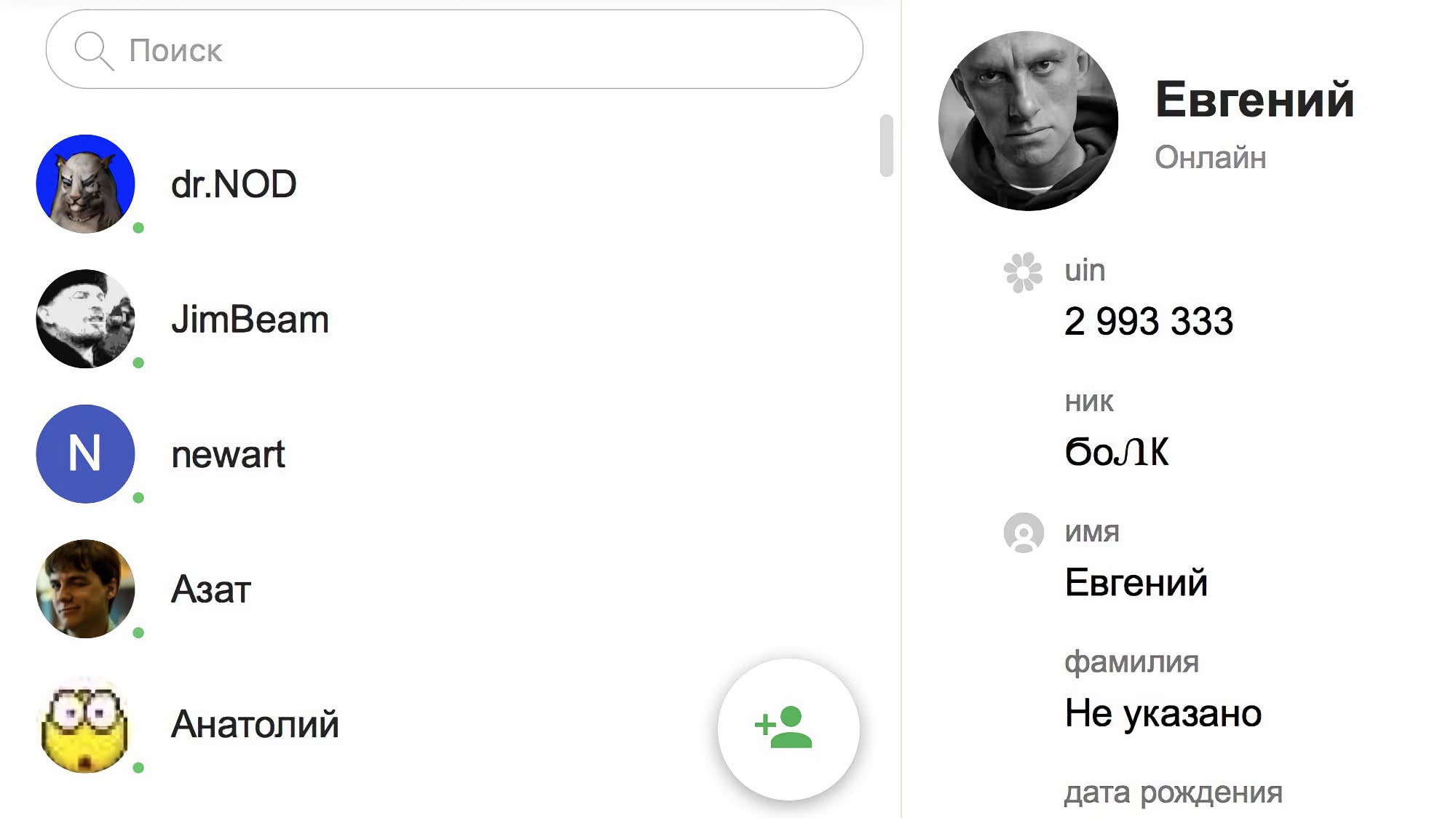

Второй номер — 2993333 я получил, когда написал специальную программу, которая сканировала короткие номера «аськи» (короткий или красивый номер было иметь престижно), потом проверяла к какой электронной почте он привязан («аська» была привязана не к номеру телефона, а к почте) и, если эта почта была свободной (почтовые адреса тогда освобождались, если ими не пользовались, прямо как телефонные номера сейчас), то регистрировала её, получала на неё новый пароль и добавляла захваченный номер в список.

Я тогда набрал целую кучу таких номеров, раздал их своим друзьям, а потом взял один из номеров себе, не самый короткий, кстати.

Но, в общем-то, умерла и умерла. Никакой ностальгии я не испытываю, «Телеграм» на порядок удобнее.